「福岡市南区柏原04」注文住宅現場リポート④【上棟式】

こんにちは。昨日12月23日(金)、福岡市南区柏原にて上棟式を執り行いました。昨日は、二十四節気の1つ「冬至」。朝の気温は、3度前後と現場で飲む温かいコーヒーが身体に染み渡る季節となってきました。全員、防寒服をしっかり身にまとい、まもなく上棟作業(棟上げ)が始まります。▼午前7時30分ごろ。東の空から神々しい朝陽が昇ってきました。この日の日の出は午前7時19分。朝日と共に仕事の開始を迎えられるなんて気持ちがいいですね。

▼午前7時40分、上棟式には欠かせないラフタークレーンの到着です。同じころ、施主ご一家もご到着。

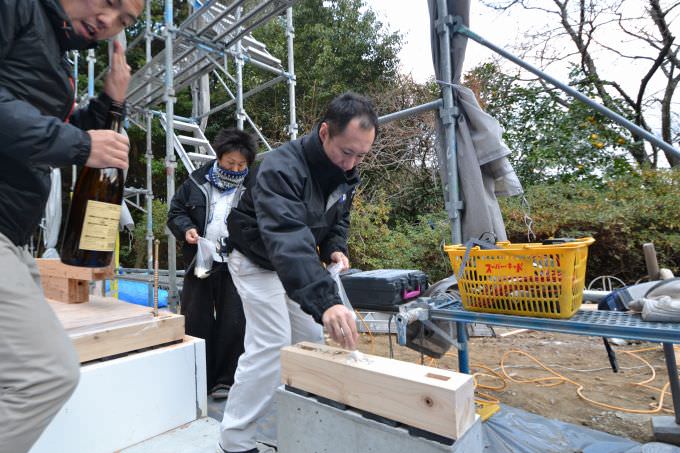

▼そして、午前8時。上棟作業の開始前に、建物の四方をお清めしていく「四方固め」がはじまりました。まずは、棟梁の泊好樹大工がお米を置きます。

▼続いて、現場監督の古藤がお塩を置きます。

▼ご主人にはお神酒をかけていただきました。

▼四方固めが終わると、工事の安全と施主ご一家の益々のご繁栄を祈念して、全員で乾杯です。

▼ついに棟上げのスタートです。まずは、長い柱「通し柱」を建物の四隅に立てていきます。

▼続いて、建物の周囲に立てた柱へ「胴差し」と呼ばれる太くて長い横架材をかけていきます。

▼柱と柱に掛けられた横架材は、「かけや」と呼ばれる木槌で思いっきり叩き込んで、しっかり固定していきます。

▼作業開始から40分ほどで、「梁」も含めて横架材をほぼ掛け終わりました。

▼朝日に照らされる中、横架材同士を専用の金物で仮留めしていきます。現場監督の小屋町も加勢して、職人と一緒に金物を仮留めしていました。

▼こちらは木村現場監督。大工職人の動きを確認しながら、木村も加勢します。

▼その頃、1階ではベテラン大工職人の泊豊大工と高田大工が「建て入れ直し」の真っ最中。柱1本1本に対して確認作業をおこない、ミリ単位で調整していきます。

▼ピッタリ垂直になりました。

▼建て入れ直しが終わるころ、2階では、先ほど仮留めしていたボルトを電動インパクトを使って締めていきます。

▼続いて、たくさんの部材が運ばれてきました。これだけ大量の部材を運べるのもクレーンのおかげです。クレーンが搬入できない敷地の場合には、これらを手で運び入れることもあります。

▼2階の床板を敷き詰めていきます。

▼棟梁の泊大工と、別現場で棟梁をしている土崎大工、そして現場監督の小屋町が何やら和やかな雰囲気で話しています。何を話しているのかとっても気になりますが、聞けませんでした。。

▼床板を敷き終わると、2階の柱を柱を立てていきます。

▼こちらの住宅で一番長い梁を掛けていきます。そして、一緒に作業しているのは、泊親子。息がピッタリです。

▼泊好樹大工が図面をチェックしているところをパシャリ。福岡工務店の家は、完全オリジナルなので、1軒1軒図面が全く異なるので、作業中もこうして図面を逐一確認しながら、相違がないか確認しながら施工していきます。

▼しばらくすると2階でも、1階同様建て入れ直しが始まりました。まずは、泊大工(左)柱に巻き付けた「下げ振り棒」の振り子をじっと見て、真下を指しているか確認します。そして、少しでも傾いている場合には、高田大工(右)が「屋起こし器」を締めたり緩めたりして、振り子が真下にくるところに調整します。

▼振り子が真下にきたら、「仮筋交い」を柱に打ち付けて、動かないように固定していきます。仮筋交いは、壁や本筋交いが取り付けられるまで、そのままになります。

▼再び親子で図面チェック。親子であろうとも現場ではお互い真剣に意見を言い合います。

▼屋根の施工がはじまりました。まずは「小屋束」を立てていきます。

▼続いて、小屋束の上に横架材の「母屋」を掛けていきます。そして、大工職人達は、慣れた足取りで細い母屋の上を縦横無尽に歩き回ります。下からの高さは3メートル以上。このバランス感覚には毎回驚かされます。

▼午前11時40分、屋根の一番高いところに取り付ける横架材、「棟木」の設置が完了しました。この時点で、ついに「上棟」を迎えました。誠におめでとうざいます。

▼午前の作業もあともう少しで終わります。棟木や母屋、そして小屋束をコの字型になった「かすがい」で部材同士を固定していきます。

▼同じころ、2階では泊大工が「耐力面材壁」のカット作業中。屋根の形状に合わせて、壁となる面材を丸ノコでカットしていきます。複雑な屋根形状でも、熟練の技で次々にカットしていく技はさすがです。

▼別の大工を見に行ってみると、高田大工は、窓枠の施工中。こちらも慣れた手つきで次々に窓枠をつくっていましたよ。

▼そして、午前の作業は「垂木」の設置をはじめたところで終了。この後は、待ちに待った昼食のお時間です。

▼1階に降りると、睡眠中のなるくんが抱っこされてやってきました。ひとまず、リビング空間に寝かします。ご夫婦は「どこでも寝れるんですこの子(笑)」とのこと。お昼休憩が終わるころまでずっーと夢の中でした。

▼この家で一番最初に寝た、なるくん。起きているときも可愛いですが、寝顔も本当に可愛いかったです。

▼こちらの住宅には、車一台を楽に駐車できる広いインナーガレージがあります。普段ですと、リビングダイニングで二手に分かれていただく昼食も、この日はインナーガレージの土間で全員がひとつのテーブルを囲んでいただくことができました。

▼昼食会の後は、骨組みの状態を見ることができる構造見学のお時間です。設計の平山、住宅コンシェルジュの池田、そして現場監督の古藤の3人がついて、色々なことを話していました。

▼こちらの住宅。敷地や建物の特徴はたくさんありますが、中でも周囲の森は圧巻の一言です。福岡市内にも関わらず、こんなすぐ近くで自然を感じることができる場所はほとんどありません。敷地も驚くほど広くアウトドア派のご家族には、まさにピッタリの場所でした。

▼午後1時50分、午後の工程がスタートしました。午後は「垂木」の設置からおこないます。

▼「小屋束」が垂直になっているか、「スケール」と「振り子」を使って、しっかり確認をしていきます。

▼垂木を設置して仮留めまで終わると、専用のビス「タルキック」を使って構造材に固定します。

▼続いて、垂木の上に外断熱材の「キューワンボード」を設置します。キューワンボードには、冬場に必要な断熱と夏場に必要な遮熱という両方の機能を兼ね備えた高い性能があります。ちなみに光が反射するのは、遮熱用に表面に張られたアルミシートのおかげです。

▼キューワンボードを隙間なくピッタリと敷き詰めていきます。

▼屋根の形状は様々ありますが、こちらの住宅の場合「切妻屋根」と呼ばれる形状で、屋根が山形になっています。つまり、断熱材をそのまま置くと、大きな隙間が生まれてしまいますので、屋根の確度に合わせて、キューワンボードの側面も斜めにカットしています。

▼キューワンボードを敷き詰め終わると、続いて専用の「気密テープ」で繋ぎ目にできる隙間を完全に塞いでいきます。こちらは、万が一雨水が断熱材がある層に進入しても水が綺麗に下に流れるように、まずは横方向を貼って、縦方向にテープを貼っていきます。

本日は、時間の関係で、上棟式リポートはここまでとなります。この後の工程としては、

- キューワンボードの上に「通気胴縁」と呼ばれる木材の設置垂木と通気胴縁でキューワンボードをサンドして専用のビスで固定通気胴縁の上に「野地板」を敷き詰め釘で固定防水シートで覆ってタッカという道具で固定

この度の上棟式、誠におめでとうございます。これから始まる本格的な家づくり、ぜひ楽しまれてください。